「プレイステーションの起動が怖い」

まだプレイステーションが最前線で現役の頃に子供だった人の多くはこの記憶があるのではないか。

実際、今見返しても怖い。

そんな不安になる起動音を乗り越えた先で、私はこのゲームに出会ってしまった。

起動音だけでも怖いのに、更に不安になるような、そんなゲーム。

謎の世界観に包まれた、傑作パズルゲームがある。

それが、「I.Q」だ。

このソフトの発売日は1997年1月31日。

このゲームに触れた結果、私は

「プレイステーションは怖い」

という印象が更に強まったと共に、10年後にこのゲームに夢中になることとなる。

今回は希代の怪作にして名作であるこのゲームを紹介したい。

(C)1997 Sony Computer Entertainment Inc.

そもそもCMからしておかしい

こちらは、発売時に実際に放映されたというCMだ。

是非ご覧いただきたい。

どんなゲームなのか、よく分からない。

キューブが迫ってくることだけが伝わってくる。

しかし、それがこのゲームの全てなのだから、あながち間違いでも無いのがこのCMの憎いところだ。

ゲームシステムはシンプル

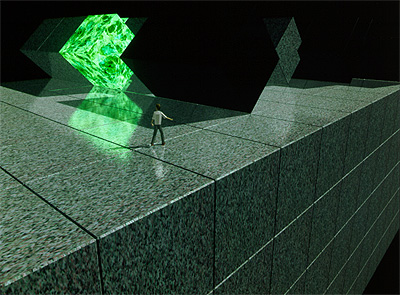

プレー画面を見たら難しそうに感じるかもしれないが、ゲームのシステムは数分で覚えられるようなシンプルな物だ。

キューブは3種類。

ノーマル、緑、黒だ。

プレイヤーが出来る行為は、地面にマークを付け、発動させること。

マークを付けたパネルの上にキューブが乗ったときに発動させることで、キューブを消すことが出来る。これを「捕獲」と呼ぶ。

緑は捕獲すると地雷がセットされる。

任意のタイミングで起動でき、パネルを中心に3×3の範囲全てのキューブを落とす。

生き残りたければ、黒は絶対に捕獲してはいけない。いいか、絶対にだ。

ルールはたったこれだけだ。

後はとにかく踏まれずに、黒以外の全てのキューブを捕獲すればいい。

踏まれたり、黒を落とすとペナルティとしてステージが短くなる。

ステージから落ちた時点でゲームオーバーとなる。

これを読んだ上で映像を見てもらえれば、分かりやすいだろうか。

生き残るために頭脳をフル回転させ、キューブと格闘する。

見た目のパンチとは裏腹に、ゲーム性としてはストイックなパズルゲームだ。難易度も幅広く、最上級は地獄絵図と化す。

そのゲーム性から、こんなコピーが生まれた。

「全世界の脳におくる」

このゲームは、あらゆる要素を取り込んだパズルゲームだ。

問題が現れた瞬間に効率の良い手順を瞬時に考える反射神経。

緑を落とした瞬間に配置される地雷と、進むキューブの位置関係を正確に把握し、数歩先の未来を計算する論理的思考。

思い描いたとおりに捕獲するアクション性。

そしてステージが短くなり、キューブが迫り来る時に感じる焦り、脳の活性化。

それはまさしく、本能と理性の共同作業であり、高度な脳活動だ。

それを今こうやって必死に言語化しているが、小学生だった私には感覚でしか掴めなかった。

大人になった今振り返ってもこれだけの感情の振れ幅が思い出せるのだから、この雰囲気と衝撃を味わった当時の私はあっけにとられた。ボコボコに踏み潰されながら繰り返しプレイしていた。

無機質、荘厳、緊張感

プレイ動画を見てもらえば分かるように、このゲームは雰囲気が少し狂っている。

キューブしか存在しない世界。間抜けな声を出して踏み潰される無力な人間。

そして緊張感を煽る荘厳なクラシック調のBGM。

ゲームと呼ぶにはあまりにもストイックな作りをしている。

あまりにも日常とはかけ離れた、ゲームだからこそ作れる空間である。

そのはずなのに、ステージから転落しそうになったとき、まるでキャラクターが自分の分身であるかのように焦ってしまう。

余計な要素が一切無く、純度100%でパズルに集中できるからこそ、ちっぽけなキャラクターの存在が自分と重なっていく。

それは結果論として生み出された物かもしれないが、完成度の高さが滲み出た一面だと感じる。

佐藤雅彦という存在

ところであなたは、

佐藤雅彦

という存在を知っているだろうか?

佐藤 雅彦(さとう まさひこ、1954年3月28日 – )は、日本のクリエイティブディレクター、。東京芸術大学教授。

(以下、抜粋)

CMプランナーとして湖池屋の『スコーン』、『ポリンキー』、『ドンタコス』や、NECの『バザールでござーる』など、様々なヒットCMやテレビ番組のコーナー企画などを手がける。

作詞・プロデュースをつとめた『だんご3兄弟』は、一時期は社会現象になるほど爆発的な人気を誇った。

「慶應義塾大学 佐藤雅彦研究室」の活動として、NHK教育『ピタゴラスイッチ』などの監修に携わっている。

—Wikipediaより—

皆様にとっても馴染み深い名前が沢山有るのでは無いだろうか。

これだけの物を世に送り出した天才が、初めて手がけたゲームがこの「I.Q」だ。

成り立ちや経緯など、詳しい話がこちらのインタビューに掲載されている。

プレイしたことのある方は是非読んで頂きたい。

内容が濃すぎるため、ここでは言及しないこととする。

【PS Classic】目指したのは”根源的なゲームの楽しさ”──『I.Q Intelligent Qube』インタビュー

世界観や風景から先に作られ、それに見合うスタイルとしてパズルゲームが選択された、というのは非常に興味深い。

個人的な想い出

私がこのゲームに初めて触れたのは、なぜか母方の実家にあったプレイステーションの体験版セットの中に入っていたのがきっかけだ。

一体このディスクは何者なのか、気になって必死に調べたら出てきた。さすがGoogle先生。

収録されていたのは、

「プレイ!’98(冬・体験版)」

というディスク、しかも私がプレイしたのは「I.Q」の続編に当たる「I.Q Final」だったことが判明した。

ということは高校生になってから中古で入手したI.Qが人生初プレイだったということになる。衝撃だ。

まあ続編とはいえども、ゲームモードの追加等がメインでゲーム性やコンセプトは全く変わっていないのだが。

さて、先程母方の実家と言った。

ということはお爺ちゃん家な訳で。

しかもそこは二世帯住宅で、親戚も住んでいた。

休みの日に時々行く、ちょっとだけ緊張するような場所だ。

自宅にあったゲーム機はNINTENDO64だったので、PSのゲームは全てこのお爺ちゃん家でプレイしていた。

その緊張する場所で、同じディスクに収録されていた「かまいたちの夜」というタイトルのロゴだけでびびりまくってた私が出来心でI.Qを起動した瞬間。

流れてきたのはこのオープニングだ。

こんなん観たら怖いわ。

ゲームの概要全く分からないし。

いざびびりながら始めてみたらキューブが迫ってくるし。

音楽もなんか怖いし。

という強烈な体験を特殊な場所で味わったが故、滅茶苦茶怖いゲームとして体に刻まれ、その後改めてプレイするまで拭えなかった。

高校生になって、無性にプレイしたくなり、中古ショップを巡って入手した。

必死こいて手に入れたこのソフトは、家族全員でドハマリした。

その頃には脳が戦う感覚を明確に味わい、焦燥感の中に潜む快感を楽しむことが出来るようになっていた。

サッカーに打ち込んでいた私は、その快感がスポーツと共通するような本能に根差した中毒性を持つことを知っていた。

そしてこのゲームに時間を吸い取られることも、その時に悟った。

複数のことを同時に考えながら、それが完璧に実現できたとき、人は快感を得る。

単純作業にはない、複雑性が生み出す快感をこのゲームは体現してくれる。

その快感こそ、クリエイターである佐藤雅彦本人が語った、

「原始的、根源的なゲームの楽しさ」

それが詰まっているということなのだろう。

また、キューブを落とす瞬間の音やエフェクト。

その動作単体だけで快感を得られる至高の物だ。

黒いキューブの隙間を縫って緑の地雷が炸裂し、捕獲すべきキューブが全て落ちた瞬間、スパークする快感は人を捉えて放さない。

ある種ゲームの本質に特化したこのゲーム、2020年という23年経過した今プレイしても全く面白さは変わらないだろう。

まだプレイしたことのない方は是非プレイしてみて頂きたい。

決して万人に受けるゲーム、とは言えない。

しかし、それでも一回プレイしてみて欲しい。

そこには、自分の知らない限界を超えた脳の回転が待っている。

想い出ゲームレビューの一覧はこちらからどうぞ。

コメント