甘い、楽しい、打ち込めそう!

そんな感触を得ました、新ハナビ。

新ハナビをようやく初打ち、レビューしてみる。探りがいありそう、甘くて楽しめる!

そんな新ハナビですが、結構REGの2コマ目押しをミスしている人が多いなと思っています。

ホールで働いていても、特に右でミスしてる人多いなあという。自分も最初はミスしましたし。

そこで今回は簡単に、REGの技術介入についてコツやポイントを述べたいなあと思います。

悩んでる人、目押し機種をこれから楽しみたい人、是非参考にしてくれよな。

REGの技術介入をざっくりと

まずは簡単に整理しましょう。

・フラッシュ時はのれん狙いで一枚役回避、氷テンパイは狙って獲得

・1ミス毎に9枚損する

・逆押し3連ドン狙いだと90枚程度の獲得

ということで、2コマならそんなにミスらないはずなのでなんとか頑張りたいねってところです。

まあ2コマでも個人的にまったく押せなかった機種もあるんですけどね!!!

ちなみに打ち方が3つに分類されてて、

・全リール目押し→上級(102%)

・3連ドン消化→中級(100%)

・全リールフリー打ち→初級(100%を割る)

という機械割になるそうです。なので前作のハナビに近い機械割が中級だと。

てことは2コマ目押しさえ習得できれば前作よりも甘く遊べるわけです、こりゃ習得するしかないっしょ。

カギは右リールにある

さて、そんなREGですが、個人的には右リールが大事なんじゃねえかなという感覚です。

これがまーミスる。

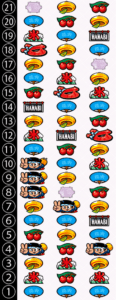

ということで、まずはリール配列を見てみましょう。

はい、こんな感じ。

で、中と左は赤7の上にありますね。なので赤7を中下段に押せば良い。これはそんなに難しくないはず。

問題は先にも言ったように、右リールです。

多分、真っ先にみんなが思い付く狙い場所、それは「ノリオ」でしょ。お見通しです。

(出典・・・MMR マガジンミステリー調査班)

だって僕も最初狙ったもん。真っ先に右リール氷って言われて出てくるのは氷の代用になるバー、そしてバーと言えばノリオです。

だからノリオを狙うんだけどね、これがミスるんだわ。

ノリオは狙わない方が良い

なんでかって色々考えたんですけどね、たぶんひとかたまりに見えちゃうんだよね。

直視できない人はのれんを見ようとすると思うんだけど、絶対ドンちゃんに引っ張られる。俺もそうだった。

上下に目立つ図柄があったり、色が似てると直視できない人は目押ししにくいんですよ。

俺にとってはガメラもそうでした。目押し出来なすぎて凹んだもん。

だから避けた方が良いと思います。

ということで狙うべき場所の紹介に入るわけですが、もうタイトルでネタバレしちゃってますね。

はい、右リールにも赤7を狙いましょう。

なぜ右も赤7狙いが良いのか

①たぶん、3コマ目押しになる

何言ってんだお前、と思われるかもですが。

まず、赤7回りの配列を見てみましょう。

こんな感じ。

なので単純に氷を上中段に押そうと思えば、赤7を枠下、枠下下に押すことになります。

ですが、中リール左リールを赤7狙いで消化している場合、下段って赤7がテンパるんですよね。で、たぶん泊まらないんですよ。下段には。

そうすると下段を避けるために滑るんですが、そうなると氷が揃って15枚が獲得できる。氷を枠上に押してるのに15枚取れちゃうわけです。

すなわち、

「全リール赤7狙いなら、右リールは3コマ猶予」

ということになる、はず。

で、実際試したんですよ。

6回ほど、赤7を右リール下段にビタしましたが3コマ滑って15枚取れました。なのでこれは実戦上確定でいいと思います。

他にも理由があるので以下に書きますが、正直コレが大きすぎます。

②同じ図柄で全リール押せる

全リール同じ図柄を狙えば良いというのは、結構精神的に楽でした。

これは完全に蛇足ですが、たぶん神業判定を出すのにも向いてそう。

とにかく同じ図柄を淡々と押す。集中しやすい!右だけ間違えて中段に押さないようにね!!!

③見やすい、覚えやすい

気軽でしょ、簡単でしょ。全リール赤7!右だけ枠下辺り!って覚えておけば良い。

視認性も、バーを見るよりノリオを見るより断然見やすいと思います。

難易度も下がって見やすくて覚えやすい、ついでに人に教えやすい。こんなにいいこたあねえぜ!

まとめ!右の猶予が広いから赤7狙え!

ということで簡単に紹介してみたよ。

このREGの技術介入、結構面倒って人が多くてびっくりしました。

そりゃ機械割が甘くなるんだから、面倒ぐらい引き受けなさいよ!と思ってます。これぐらいの手間で102%の台が打てるなら喜んで打ちますよ。と思うんですがいかがでしょうか。

それじゃ、みんな快適な100%越えスロットライフを!!

関連するかも記事

ディスクアップで通常時にビタ押しを練習する方法、ビタ押しのコツをお教えします!!

「パチスロ」カテゴリーの記事一覧はこちらからどうぞ!

「打ち方講座」の記事一覧はこちらからどうぞ!

コメント